أقاوم رغبة دفينة فى تغيير اسم النشرة من “الرسائل” إلى “مجلة الحائط”، أولًا لأن الأخير وقعه أخف على الجمهور، وثانيًا لأنه ذا بُعد يبعث على الحنين لأيام الأنشطة المدرسية وتلمس الخطوات الأولى نحو شىء ذي بريقٍ باهرٍ عندما كنا أطفال، واسمه الصحافة، وثالثًا لأن هذه النشرة هى لوحة من شذرات خواطرى وقراءاتى ومشاهداتى عن الكتابة. ومع ذلك فأنا أبقى على اسم الرسائل لأنه يعجبنى وخلاص، وقعد عاهدت نفسى على الانحياز لتفضيلاتى الشخصية فى هذا المنتج على حساب الاختيارات الترويجية والتجارية كلما كان ذلك ممكنًا، إذ لا أولوية لتفضيلاتى فى أغلب مجالات الحياة.

ماذا عنك يا صديقى؟ هل تفضل اسم “الرسائل” أم “مجلة الحائط”؟ شاركنى رأيك عبر هذا الرابط.

التمهّل أمام صالون عم سمير

مصطفى على أبو مُسلم

مررت هذا الصباح على هذا الجانب من الحارة التى أسكنها وعيناىَ تتلهفان لظهور صالون عم سمير الحلاق فى مرمى بصرى. كنت لأمر من الجانب الآخر من الحارة، وهو أقرب إلى طريقى إلى العمل، ودفعنى القلق على عم سمير إلى المرور من ذلك الجانب كل صباح لأطمئن على عودته من إجازته المرضية.

اهتممت بمسألة قص شعرى فى غيابه الذى طال، إذ وجدت صالونًا عتيقًا فى باب اللوق يشبه صالون عم سمير، كونى لا أميل إلى الصالونات الحديثة بحلاقيها الشبان ممن لا استأمنهم على رأسى وقَصتـه التى تراعى صلعتى الواسعة. وكان شوقى لـفتحِ صالون عم سمير نابعًا من حنينى إليه فحسب.

ولا يمكننى وصف سعادتى وأنا أرى مِنشر الفوط (المناشف) مصفوفًا بجوار كرسى معدنى صغير أمام المحل، وبالداخل يجلس زبونٌ على الكرسى العالى للحلاقة، وعلى الأريكة خلفه يجلس زبونًا آخر ينتظر دوره وبجواره على نفس الأريكة يجلس عم سمير محنيًا جذعُه ويستند بساعده الأيمن على ركبته، وبدا أنه كان فى استراحة لألتقاط الأنفاس، ومع ذلك قام لاستقبالى على باب الصالون عندما هرولت إلى هناك.

لقد زاد نحولًا فوق نحوله وعيناه الحمراوتان قد برزتا فوق عظمتى وجنتيه ورسمت شعيرات ذقنه البيضاء مع شاربه مثلثًا حول فمه بينما بقيت خداه ملساوين.

سلمت عليه وقلت له كاذبًا إنه ما شاء الله “زى الفل أهو”، ولا داعى لأن يقلقنا عليه مجددًا، حمد الله بأنفاس متقطعة، وقال إنه يرتاح أثناء الحلاقة الواحدة مرتين أو ثلاثة، وأن أطباءه نصحوه بترك العمل، لكنه لا يطيق “قعدة البيت”.

بعد أن واسيته وودعته فكرت فى الأمتار القليلة التى مشيتها نحو سيارتى فى رغبتى فى إخبار بعض أصدقائى ممن حكيت لهم عن عم سمير وعن غيابه بأنه قد عاد، وسحبت هاتفى من جيبى وبدأت فى كتابة جملة من ثمانية كلمات أرسلها إلى أحد أو بعض الأصدقاء ممن حكيت لهم عن عم سمير وعن غيابه، لكنى لوهلة فكرت مرة أخرى فى تاريخى الطويل مع الحلاقة عمومًا ومع عم سمير، فأعدت هاتفى إلى جيبى وانطلقت إلى مقر عملى، وهناك فتحت دفترى وكتبت عدة صفحات.

فى تلك المساحة الكبيرة من الصفحات منحت نفسى الفرصة لأتأمل خبر عودة عم سمير إلى عمله، وكم كان حدثًا مؤثرًا إذ كنت أهىء نفسى إلى غيابه الكامل عن حياتى، على الأقل بتقاعده، فالرجل فى الثمانين من عمره ورئتاه اللتان عرفتا التدخين لأكثر من خمسين عامًا لا تعمل إلا بالقدر القليل، ووعكاته الصحية تكررت كثيرًا فى السنوات الأخيرة.

وتملكنى ضيق طوال فترة غيابه، اكتشفته أثناء الكتابة، إذ بات معلمًا آخرَ من معالم طفولتى على وشك الأفول، والحى الذى أعرفه طوال حياتى يصر على أن يغير وجهه، إن لم يكن جلده بالكامل، لكى يعزز اغترابى عن المكان والزمان.

وانعكست مشاعر قلقى وشجنى على جوانب أخرى من حياتى، وفكرت مرارًا فى ضوء هذا الغياب على أننى وصلت إلى العمر الذى بات فيه الوداع ركنًا أساسيًا من حياتى، بل وتتسارع وتيرته كلما تقدم بنا العمر، حتى أن مديرى وصديقى محمد يحيى الذى قال لى هذه الحقيقة عندما رآنى متأثرًا بوفاة جارة لى كانت بمثابة أحد أفراد أسرتى، قد رحل هو عن عالمنا بدوره فى سن مبكرة منذ عدة أشهر.

لم يعُد لدى مساحة مشاركة واسعة، وأقصد بها حسابات السوشيال ميديا التى أغلقتها جميعها على التوالى إلى الأبد فى السنوات الأخيرة، لأكتب خاطرة سريعة عما دار فى بالى وأنا متأثرًا بغياب عم سمير أو متهللًا بعودته، وبالتالى لم أكتب “تدوينة سريعة التحضير” كما فعلت مع وفاة صفوت، جارى المتأخر عقليًا فى حادثة سير بطلها توكتوك وكان فى عمر الستين، إذ أرحت نفسى من ثقل شديد شعرت به بكتابة تدوينة قصيرة عنه على مدونة شبه سرية على منصة تمبلر، ثم تقريبًا نسيت هذا الشعور ونسيت صفوت نفسه وما كان يمثله فى حياتى.

ولعم سمير نصيب كبير من كتابتى فى الفترة الماضية، إذ يُعد صالونه العتيق بكراسيه الجلدية المشققة، وجدرانه المكسوة بالخشب، وتليفزيونه الذى لا يكل من نشرات الأخبار، مرجعًا لأماكن وأحداث كتبتها وخططت لها فى مسودات قصص، ولعل ما مارسته من ترويض لرغبتى فى النشر عنه، وممارسة الجوع هو ما أزكى ذكرياتى وأشعل خيالى، مستخدمًا ما التفت له طوال حياتى فيما أكتبه.

وأظن أنه ليس جديدًا علىّ أن استهلاك ما أفكر وأشعر به بشكل فورى على منصات التواصل الاجتماعى لم يكن إلا مقبرة للكتابة طوال السنوات الماضية، وأن جُملةً من ثمانية كلمات “اليوم عاد عم سمير حلاق من أجازته المرضية”، مهما كانت صادقة، كانت لتؤد ما عنته لى السنوات الطويلة التى ترددت فيها إلى هذا الصالون، والسنوات القليلة التى ثرت فيها عليه وقصدت صالونات شابة أخرى تلبى نزقى ورغبتى فى الحصول على مظهر مختلف يساعدنى على تقبل نفسى.

وسيأتى اليوم الذى أشارك فيه بعضًا مما كتبته بالفعل عن عم سمير، أو أطوّر فيه بعض خواطرى عن صالونه، لكن تدوينتى هذه كانت عن التمهل وممارسة الجوع من أجل الكتابة.

مجلة الحائط

عن جدوى الكتابة

كوثر الشُريفى

قرأت مقالًا قصيرًا يتحدث عن رواية “لطيفة الزيات” الأشهر، رواية “الباب المفتوح” التى نُشرت في عام 1960. تناول المقال أهمية تلك الحقبة المُتْخمة بالأمل بالنسبة للكثير من المصريين، وهو ما لمسته بنفسى فى عنوان الرواية الذى يتسم بالتفاؤل والأمل.

كانت “لطيفة الزيات” نشطة في المجال السياسى، ولها ميول شيوعية وشاركت في العديد من الحركات الطلابية أثناء دراستها في جامعة القاهرة. ولكن المقال تحدث عرضًا عن امتناع لطيفة عن الكتابة بعد هزيمة 1967، وشعورها بأن ليس هناك ما تقوله بعد تلك الهزيمة في إطار أدبى. أغرقت نفسها فى قراءة كتب التاريخ والاقتصاد، و”تساءلت كثيرًا عن جدوى الأدب فى وجه الهزائم السياسية والعسكرية”.

جعلني هذا أفكر عن طبيعة الكتابة حين تختلط بالأيديولجيات والفكر، وعن جدوى الكتابة الذي كنت أتساءل عنه فى بعض الأيام الثقيلة المليئة بالخسائر والأوجاع. وعكس لطيفة، أجدني أميل للكتابة رغم معرفتي بأنها “ما توكلش عيش” وأجدني أميل إلى كل الأشياء التي أسميها ساخرة بـ “علم لا ينفع”. أجدنى متمسكة بالكتابة حتى وأنا أدرك تمام الإدراك بأن ما أكتبه ليس للنشر، بل حتى ما هو مناسب للنشر قد لا يُنشر أبدًا. لا أقصد أنني زاهدة بالشعور بالتقدير لما أكتبه، ولكن مشاعري حيال عملية الكتابة الشاقة والمؤلمة في الكثير من الأحيان أجدها تطغى على مشاعرى بالهزيمة.

رغم أنني لست من أنصار حركة “الفن للفن”، إلا أننى لا أجد نفسى من أنصار كتابة الأيديولجيات كذلك، حتى وإن كنت أدرك أننا نكتب أفكارنا رغمًا عنا ودون أن نشعر؛ فالكلمات تأتى منَّا، ومن تجاربنا الشخصية وتجارب غيرنا التي قد شهدناها أو تخيلناها في عقولنا. بلْ أذهب إلى ما هو أبعدُ من ذلك لأقول إن الكتابة هي انعكاس أفكارنا وقناعاتنا الشخصية معظم الوقت، بل زاوية رؤيتنا للعالم حولنا وكيف يكون وما الخطأ فيه، وكيف نعيد تركيبه أو تفكيكه تمامًا على الورق.

بعد سنوات من انقطاعها عن كتابة الأدب، كتبتْ لطيفة الزيات رواية صغيرة “نوفيلا” بعنوان “صاحب البيت”. تحمل بطلة هذه الرواية “سامية” الكثير من الخيبة من الأبواب المغلقة، ومثل بطلة الباب المفتوح “ليلى”، فسامية تتمرد على سجن المجتمع والأهل وكلِّ مَنْ حاول وضعها في قالب مسبق الصنع. ولكن، هناك الكثيرُ من الضبابية حول مصيرها، وبعضٌ من الإحباط من واقعها المؤلم، عكس ليلى المتفائلة التي قال لها حبيبها حسين بكل أمل: “دى البداية يا حبيبتي”.

هل حاولت لطيفة تدارك انقطاعها عن الكتابة، فقررت أن تعطينا عصارة تجربتها قبل رحيلها بعد تجاربها المريرة في الحياة؟ هل ندمت على أنها لم تجد الجدوى فى الكتابة ورأت أن “طلقة واحدة في وجه العدو الإسرائيلى أغلى من كل الكلمات”؟ لا أعرف حقًا، ولكن كل ما أعرفه أننى سعدتُ بأنها عادت لتكتب شيئًا أدبيًا رغم شعورها العميق باللاجدوى وبعد تجاوزها للسبعين من عمرها.

فى الحلقة الرابعة من سلسلة “المصريون والسجن” التى تنشرها “مدى مصر” يتناول الكاتب محمود الوردانى تجربة السجن والتعذيب فى سجن الواحات عبر كتاب صنع الله إبراهيم “يوميات الواحات” الذى أصدرت طبعته الثالثة سنة 2015 دار الثقافة الجديدة.

يحمل المقال عنوان “صنع الله إبراهيم معتقلًا: خمس سنوات من الغوص في الرمال”، وفيه يتوقف الوردانى عند كل مستوى من المستويات الثلاثة لسرد تجربة اعتقال الأديب المصرى وهى مدخل واليوميات والهوامش.

وكان قد كتب صنع الله إبراهيم يومياته داخل السجن فى الفترة بين 1962-1964 وهربها مع صديق له قد حصل على إفراج قبله، وأبقى عليها كما هى دون تدخل أو تحرير بجملها المتربكة وصياغتها غير المكتملة على حد تعبير الوردانى.

فيما يروى صنع الله إبراهيم فى المدخل عن اشتغاله فى السياسة ورحلة سجنه وشهادته حول مقتل السياسى المصرى شهدى عطية من التعذيب.

واعتبر الوردانى أن قسم الهوامش نصًا موازيًا للمتن، إذ أفرد فيه صنع الله إبراهيم مقالات وافية عن شخصيات ووقائع مثل واقعة تعذيب شهدى عطية حتى الموت، والتى ذكر فيها كل الروايات التى ذكرها شهود العيان.

شجعنى هذا المقال على وضع بقية مقالات السلسلة، بجانب كتاب “المصريون والسجن” فى خطة قراءاتى الفترة القادمة، ولعلنى أستعرض الكتاب ذات مرة فى قسم كتاب العدد، كوني مهتم جدًا بتأثير السجون والتعذيب فى الكُتَّاب وعلى الكتابة.

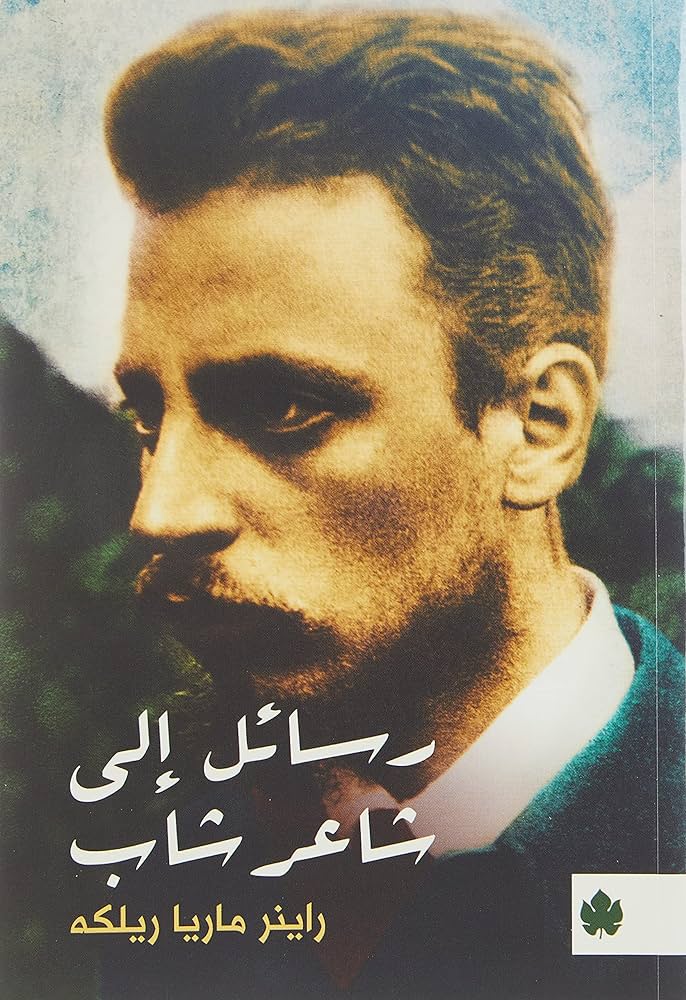

فى خريف 1902 قرر شاعر مبتدئ يُدعى فارنتز زافر كابوس مراسلة أحد أبرز علامات الشعر فى عصره طالبًا منه النصح فى مساره الأدبى. أرسل كابوس إلى راينر ماريا ريلكه محاولاته الشعرية مرفقًا إيَّاها برسالة عبَّر بها عن نفسه دون تحفظ، وبعد عدة أسابيع وصله رد ريلكه الأول، واستمرت هذه المراسلات حتى 1908.

جمع كابوس 10 رسائل تلقاها من أستاذه بالمراسلة فى كتاب نُشر لأول مرة سنة 1929 بعنوان “رسائل إلى شاعر شاب”.

وقال الشاعر الشاب في مقدمة الكتيب، الذى تقع نسخته العربية فى 60 صفحة، إن هذه الرسائل المُختارة تُلقى نظرة على العالم الذى عاش فيه ريلكه، وأنها مهمة لكل مَنْ هُم فى مرحلة النضج والتطور.

يُعد الشاعر النمساوى راينر ماريا ريلكه (1875 – 1926) من أكثر شعراء الألمانية تميزًا، درس الأدب وتاريخ الفن والفلسفة، بعد فصله من المدرسة العسكرية لعدم ملاءمته بدنيًا.

وتجنب ريلكه فى رسائله التعليق بشكل مباشر على أعمال كابوس، ولم يقدم نصائح أو تعليقات تقنية تخُص الكتابة، وإنْ كان رشَّحَ له قراءة عدة كُتب. وأقتبس من رسالته الأولى فى هذا الشأن “إن معظم الأحداث لا يمكن التعبير عنها بالكلمات، وتحدث فى مكان لم تطأه يومًا كلمة. وأكثر الأشياء التى نعجز عن التعبير عنها هى الأعمال الفنية، فهى موجودات غامضة، وحياتها مقارنة بحياتنا الفانية أبقى”.

ومع ذلك نصح ريلكه تلميذه بالتخلى عن المقارانات، أو الشعور بالقلق حيال رفض المجلات نشر أشعاره، فيدعوه إلى أن يسأل نفسه عما إذا كان يجب عليه الكتابة، فإن كانت إجابته نعم، فعليه أن يبنى حياته كلها على هذا الأساس.

تمثل رسائل ريلكه التى يصف فيها مشاهد من المدن التى يكتب منها، وبعض قراءاته وتأملاته، إطارًا فلسفيًا وفنيًا لما يجب أن يكون عليه الكاتب، وربما هذا أهمُّ من توجيه النصح وتعليم تقنيات الكتابة، فعلى سبيل المثال يتطرق إلى مسألة مصدر إلهام الشاعر، وإن لم تكن حياته اليومية غنية، إذ أن “الإنسان المبدع لا يعرف الفقر” على حد تعبيره، فهو يدعو تلميذه فى عدة رسائل إلى سبر غور نفسه، وحب الأسئلة، والاتصال بذكريات الطفولة.

ويعتذر ريلكه عدة مرات عن تقديم إجابات شافية عن الأسئلة “إذ لا يوجد إنسان يمكنه تقديم إجابات لك عن تلك الأسئلة والمشاعر التى لها فى أعماقها حياتها الخاصة، لأنه حتى مَنْ هُم الأفضل يخطئون أيضًا فى اختيار الكلمات حين يريدون التعبير عن الأمور الكامنة وعما يكاد لا يُقال”.

إن كتاب “رسائل إلى شاعر شاب” ليس موجهًا للكُتَّاب بشكل خاص، أو كانت هناك نية لتصميمه على نحو يوفر تدريبًا أدبيًا لهم، وقد يكون كتابًا ملهمًا بتأملات الشاعر الكبير لأى قارئ محب للحكمة، ومع ذلك فإن الكثير من أفكاره ربما توفر إطارًا فكريًا لحياة الكاتب كما يجب أن تكون.

هل وصلتك النشرة عبر صديق؟ يمكنك التسجيل لتصلك فور صدورها عبر هذا الرابط

أما إذا كنت مشتركًا بالفعل، وقد أعجبتك هذه النشرة، فليس عليك إلا مشاركتها مع صديق بإرسالها إليه عبر البريد الإلكتروني، أو مشاركة رابط العدد، أو دعوته للتسجيل ضمن المشتركين عبر رابط صفحة التسجيل.

وأخيرًا، أدعوكم جميعًا إلى إرسال تعليقاتكم حول هذا العدد أو حول النشرة من أجل تحسينها وتطويرها، وربما المساهمة في محتواها، بالرد على هذه الرسالة، أو مراسلتي بالبريد الإلكتروني: mostafa.ali@alafekra.net

على فكرة

على فكرة